Descargar nº 22 completo (pdf 3,7 MB)

Por José Ángel Gascón

Universidad de Murcia

Descargar texto completo (pdf 280KB)

No es exagerado afirmar que la “salud” del discurso público –por usar una metáfora médica– es uno de los indicadores más significativos de la calidad de nuestros sistemas democráticos. La discusión entre conciudadanos, la forma como se gestionan públicamente los desacuerdos y, en definitiva, la manera como nos tratamos unos a otros en las conversaciones públicas son aspectos esenciales de la democracia deliberativa. Cuando el “organismo” está “sano”, los ciudadanos se respetan unos a otros a pesar de sus diferencias ideológicas, saben –y están dispuestos a– escuchar las opiniones y las razones de los demás, las diferencias de poder entre ellos no son tan desmedidas como para impedir la libre participación de todos los involucrados, todos tratan de articular con responsabilidad y honestidad sus ideas ante otros y el resultado de la deliberación es el más beneficioso para todas las personas afectadas. Una discusión saludable –podríamos decir– se produce entre buenos ciudadanos, en el sentido en que los entendía Luis Vega en su Lógica para ciudadanos: ciudadanos dispuestos a participar activamente en las discusiones sobre asuntos públicos y a dar cuenta y razón de sus posturas y propuestas.

Por Hubert Marraud

Universidad Autónoma de Madrid

Descargar texto completo (pdf 662KB)

Resumen: El reconocimiento de la importancia de los distintos tipos de agencia argumentativa y de las funciones identitarias de la argumentación permite abordar la polarización desde la teoría de la argumentación. Para explorar la polarización como un fenómeno argumentativo partiré de la definición de la polarización grupal como un proceso deliberativo de refuerzo de creencias y actitudes. Mantengo que lo característico de la argumentación polarizada es que se basa en la oposición nosotros-ellos y se sirve sistemática y deliberadamente de mecanismos de inclusión y de exclusión en el grupo deliberativo. Para ilustrarlo, consideraré el uso de los pronombres personales en la deliberación pública, la identificación de las razones con las razones del grupo, y el uso de un tipo de argumento que he bautizado como “argumento ad coetus”.

Por Elena Pujalte Pérez

Universidad de Murcia

Descargar texto completo (pdf KB)

Resumen: El objetivo principal de este artículo es el de profundizar e intentar dilucidar algunos aspectos relativos a la definición de la charlatanería. Partiremos de la definición que proporcionó el filósofo estadounidense Harry Frankfurt, considerada como la primera aclaración sistemática del término. Es por ello por lo que, en primer lugar, analizaremos las cuatro características principales que establece Frankfurt: la indiferencia a la verdad, la indiferencia a las creencias de la audiencia, la intención de engañar y la incompatibilidad con la mentira. A continuación se presentarán los argumentos que distintos autores han propuesto para problematizar esa definición original. Asimismo, mostraremos las teorías de algunos de estos autores que, además, han propuesto otros tipos de charlatanería. Finalmente, defenderemos la propuesta de Tobies Grimaltos y Sergi Rosell, que define la charlatanería como la indiferencia a las máximas griceanas de la conversación, considerando que es capaz de arrojar luz sobre un fenómeno tan complejo y variado como es la charlatanería.

Por José Ángel Gascón

Universidad de Murcia

Descargar texto completo (pdf 530KB)

Resumen: Desde los comentarios de Popper sobre la “teoría conspirativa de la sociedad” a mediados del siglo XX, las teorías de la conspiración han tenido muy mala fama, y la proliferación de teorías conspirativas absurdas en el siglo XXI ha contribuido a esta tendencia. En este artículo, sin embargo, comentaré los principales argumentos que se han presentado para defender la tesis de que las teorías de la conspiración, en su conjunto, están injustificadas y mostraré que no son convincentes. Además, argumentaré que el uso habitual del término “teoría de la conspiración” tiene implicaciones epistémicas y políticas que son problemáticas. En contra de lo que comúnmente parece asumirse, no deberíamos rechazar hipótesis explicativas solo porque hagan referencia a conspiraciones.

Por Álvaro Domínguez Armas

IFILNOVA, Universidade Nova de Lisboa, Portugal

Descargar texto completo (pdf KB)

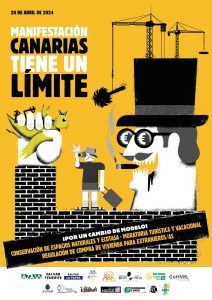

Resumen: En este artículo estudio los efectos del discurso odioso en la deliberación pública. Para ello tomo como referencia el debate sobre el turismo de masas en las Islas Canarias. En la primera parte del artículo reconstruyo el debate e identifico los diferentes participantes y sus posiciones respecto a la regularización del turismo. Luego me centro en las acusaciones de “turismofobia” dirigidas contra uno de los participantes: el movimiento social Canarias Se Agota. Argumento que las acusaciones de turismofobia promueven una descripción sesgada y manipuladora de las acciones de los residentes para participar en el debate público como una reacción xenófoba contra los turistas. Después, propongo formalizar estas acusaciones como ‘discurso odioso’ porque transmite un mensaje detestable sobre la víctima, pero sin centrarse en una de sus características protegidas por la ley (sexo, raza, religión, etnia, etc.). Finalmente considero tres efectos que estas acusaciones producen en el debate público: la distorsión del mensaje que Canarias Se Agota pretende transmitir, la eliminación del tópico bajo discusión y la distorsión de la posición del acusador en el debate.

Por Federico E. López

CIeFi, FaHCE-UNLP

Descargar texto completo (pdf 516KB)

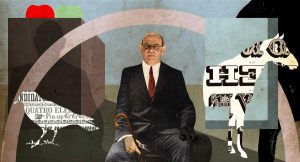

Resumen: Este artículo se propone analizar un fenómeno extendido en el discurso público, a saber, la proliferación de una serie de movidas argumentativas desplegadas por diferentes agentes que disputan sentido en la arena pública y que tienen un carácter insidioso. Tal carácter, que será explicado mediante un conjunto de herramientas teóricas tomadas de la teoría de la argumentación, la epistemología política y la filosofía del lenguaje, reside en que, bajo una apariencia inofensiva, bajo la apariencia de ser apenas un ejercicio de la razón, producen en verdad un daño epistémico. El daño implicado en estas estrategias será comprendido como la destrucción de algunos recursos epistémicos comunes que se produce al manipular las reglas de la discusión, naturalizando una cierta forma de irresponsabilidad epistémica. A efectos de ilustrar este fenómeno se ofrecerá el análisis de un caso tomado de la arena de discusión pública en Argentina, a saber, la insidiosa forma de no-defender una dictadura desplegada por una candidata a la vicepresidencia en dicho país.

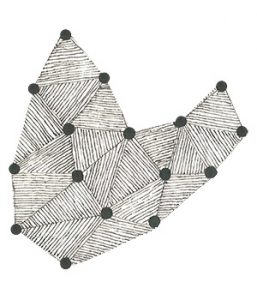

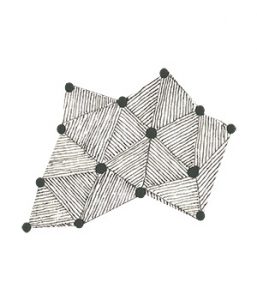

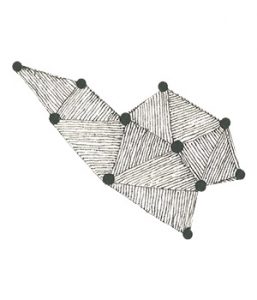

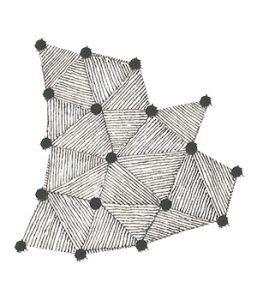

Imagen cedida por el autor, Valentino Tettamanti

Por Amalia Haro Marchal

IFILNOVA, Universidade NOVA de Lisboa

Descargar texto completo (pdf 481KB)

Resumen: En este artículo, defiendo que las normas que regulan los intercambios argumentativos, como las normas de adversarialidad y cortesía, junto con su interacción con factores como la identidad social de la hablante, pueden generar situaciones de injusticia discursiva, en las que la fuerza ilocucionaria del acto de argumentar se ve distorsionada por el interlocutor. Sostengo, además, que cuando estas injusticias afectan a los actos de habla de argumentar, el daño infligido a la hablante es particularmente insidioso, ya que limita su capacidad para emplear la argumentación como un recurso legítimo y necesario en situaciones en las que se necesita respaldar y validar otros actos de habla. Finalmente, argumento que este fenómeno no solo socava la capacidad de argumentar de la persona, sino que, en casos extremos, puede reforzar dinámicas de exclusión más amplias, dando lugar al silenciamiento de la hablante e incluso a la pérdida de la percepción de la posibilidad misma de argumentar.

Júlder A. Gómez Posada, Daniel Mejía S., Laura Rojas Saldarriaga y Nataly Pineda-Castañeda

Universidad EAFIT

Descargar texto completo (pdf KB)

Resumen: En este artículo caracterizamos algunas de las funciones que los argumentos narrativos desempeñan en la argumentación de los discursos políticos populistas y ofrecemos herramientas para su ponderación. Primeramente, demostramos con un ejemplo que esos argumentos hacen parte de los procedimientos discursivos mediante los cuales el discurso populista construye “el pueblo”. Sugerimos que la construcción del “pueblo” y la introducción de un fin ajeno a los sujetos colectivos agrupados en esta construcción puede realizarse a través de un argumento narrativo que apela a narraciones históricas. Luego, planteamos la cuestión de cómo ponderar los argumentos narrativos del populismo cuando a ellos se les oponen otros que apelan a una narración de menor alcance que justifica las demandas particulares de los sujetos colectivos. Sugerimos unas preguntas que pueden facilitar a los ciudadanos la ponderación de estos argumentos en virtud de su propia identidad, es decir, de su adhesión a ciertos discursos.

Por Marine Lepinoux

Universidad de Murcia

Descargar texto completo (pdf 463KB)

Resumen: El presente artículo analiza la crisis de la democracia y el surgimiento de nuevos extremismos políticos a partir del concepto de “posdemocracia” desarrollado por Colin Crouch y articulado por Roberto Esposito. Se estudia específicamente el caso de Venezuela, donde la erosión democrática condujo a una autocracia chavista-madurista.Se explora cómo en Venezuela hubo una “fatiga democrática” propiciada por la posdemocracia y el neoliberalismo, que erosionó las débiles instituciones políticas heredadas de la colonia española. Estas tenían una lógica imperial de explotación, heredadas del Imperio Romano, y no respondían a las necesidades locales. Ante instituciones vacías, surgió la opción “mesiánica” del chavismo, que, con un discurso maniqueo de rebeldía popular y un líder caudillista, prometió la redención histórica de los oprimidos. Así, la posdemocracia venezolana transitó del agotamiento democrático al autoritarismo. Se concluye que la fundación débil de las instituciones venezolanas, su inadecuación social yla consecuente deslegitimación fueron caldo de cultivo para el surgimiento de extremismos redentoristas como el chavismo, en el marco de la posdemocracia neoliberal.

Por Alejandro Moreno Hernández

Universidad de Buenos Aires-Universidad Nacional de San Martín-CONICET

Descargar texto completo (pdf 478 KB)

Resumen: Este artículo se inscribe en las interpretaciones recientes del populismo. El mismo intenta mostrar que las críticas de dos escuelas diferentes (liberales y de “izquierda”) convergen si se le miran ontológicamente. El diferimiento entre ambas escuelas estaría dado por las definiciones en diversas categorías, tales como democracia o política. Esto provocaría una manera particular de interpretar el populismo, que impide en algún sentido un debate entre ambas posturas. No obstante, damos cuenta de una convergencia. Desde una línea de izquierda o marxista, se le podría recriminar al populismo que su vaciamiento ideológico no permite el afloramiento de la lucha de clases, ni la emancipación. A su vez, desde una perspectiva liberal el populismo podría ser visto como una amenaza a la democracia porque los derechos humanos y la preservación de la democracia liberal serían –de alguna manera– lo emancipatorio. La demanda por un contenido fijo sería la convergencia ontológica entre dos escuelas que parecerían irreconciliables entre sí.

Por Juan Sánchez Santiago

Investigador Independiente

Descargar texto completo (pdf 550KB)

Resumen: Este trabajo busca exponer el papel de la naturaleza en el pensamiento de Marx, así como las concepciones contemporáneas acerca de la relación entre ecología y marxismo. Para eso, partimos de la idea de que en el alemán encontramos una preocupación por la naturaleza que se inserta en su análisis de la sociedad capitalista y que va desarrollándose junto al resto de su pensamiento. John Bellamy Foster y Kohei Saito permitirán una aproximación más cercana a las preocupaciones de Marx sobre la interacción entre la naturaleza y las sociedades humanas, mientras que Jason W. Moore realiza un acercamiento que entra en polémica con estos postulados. También exponemos la manera en la que la cuestión de la naturaleza condiciona las prácticas políticas de nuestro tiempo, haciendo necesario tanto el aparato crítico de Marx como sus planteamientos políticos.

Por Manuel Artime Omil

UNED Pontevedra

Descargar texto completo (pdf 483KB)

Resumen: La vida política española ha experimentado importantes transformaciones en la última década. Una manera de abordarlos poco frecuente es a través de los cambios acaecidos en la opinión publicada. Este trabajo llama la atención sobre una nueva generación de intelectuales que a mediados de la pasada década irrumpen en la esfera pública con el encargo de apuntalar el orden institucional heredado, que por entonces empezaba a ser fuertemente cuestionado. Aquellos jóvenes se percibían a sí mismos como baluartes de una modernización de la opinión pública, como los introductores de modelos de análisis científicamente informados. Alineados inicialmente con el proyecto de Ciudadanos han conseguido sobrevivir a la volatilidad del partido y han ido reconfigurando sus posiciones en el escenario político. En este artículo nos interesamos en particular por quienes se han reubicado en el espectro de la derecha y por cómo los acontecimientos, principalmente la crisis de 2017, les ha ido empujando hacia posturas rectificantes de aquel orden institucional que venían a defender.

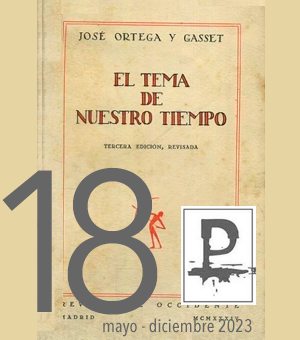

Almagro, Manuel. (2025). The Rise of Polarization: Affects, Politics, and Philosophy. New York: Routledge. ISBN: 9781032509600.

Reseñado por: Amalia Haro Marchal. IFILNOV A, Universidade NOV A LISBOA

Marraud, Hubert. (2025). Argument Dialectics: The Place of Reasons in Logic. Cham, Suiza: Springer. ISBN: 978-3-031-92989-2.

Reseñado por: José Ángel Gascón. Universidad de Murcia.

Alonso, Luis Enrique y Fernández-Rodríguez, Carlos J. (2024). Capitalismo y personalidad. Transformaciones de la identidad en la empresa contemporánea. Madrid: Catarata, ISBN: 978-84-1352-901-1.

Reseñado por: Marc Barbeta Viñas. Universitat Autónoma de Barcelona.

Descargar reseñas completas (pdf 451KB)