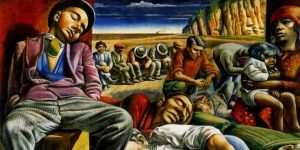

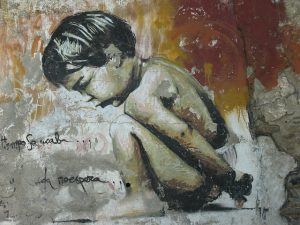

© Boris Séméniako

Descargar nº completo (pdf 3 MB)

Por Eduardo Chávez Herrera (Universidad de Warwick) y

Bianca Islas Flores (Instituto Nacional de Antropología e Historia)

Descargar presentación completa (pdf 205 Kb)

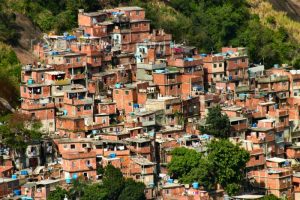

Durante el último año el mundo entero ha enfrentado los múltiples estragos de la contingencia sanitaria y social ocasionada por la enfermedad COVID-19. Además de contabilizar más de 86 millones de contagios y más de un millón ochocientas mil de muertes, la crisis ha orillado a los estados y a sus poblaciones a utilizar diferentes maneras de lidiar con la crisis, los cuales incluyen la imposición de cuarentenas, medidas de confinamientos, autoaislamiento, así como el despliegue y uso de aplicaciones de geolocalización que apuntan a un tipo de vigilancia panóptica desde varias direcciones y puntos. Aunado a esto, los medios de comunicación y las redes sociales han ocupado un papel primordial a la hora de pensar, comunicar y viralizar la pandemia, además de infundir y difundir miedo entre la gente, al grado de que el exceso de información, bajo un régimen de posverdad, ha creado otra pandemia, a la que se le conoce como infodemia, cuyo núcleo es la distorsión de la verdad mediante noticias falsas (fake news). En este número monográfico que presentamos a continuación se pretende fomentar el diálogo y la reflexión sobre la producción, circulación y reproducción de múltiples prácticas discursivas de cara a la crisis mundial que la pandemia, declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en marzo de 2020, desencadenó y, cuya base se encuentra en una serie de procesos socio-históricos de colonización, así como en el impacto socioambiental como consecuencia de la sobre-explotación de la biodiversidad, y de la aplicación generalizada de políticas económicas neoliberales que han profundizado la desigualdad social a distintos niveles: local, regional y global con consecuencias imprevisibles las cuales aún están por desvelarse. En este número podemos encontrar seis textos que combinan enfoques teóricos y metodológicos diversos con un solo fin, que es el de exponer diferentes usos y desusos del lenguaje, y la utilización de varios discursos en nuestro contexto pandémico actual.

Por Julieta Haidar

Escuela Nacional de Antropología e Historia (México)

Descargar artículo completo (pdf 549 Kb)

Resumen

En este artículo, procuramos abordar la pandemia por coronavirus partiendo de las Epistemologías de Vanguardia, como son la Complejidad y la Transdisciplinariedad, que colocamos en diálogo con la Epistemología del Sur y la Epistemología de la Decolonialidad. En segundo lugar, proponemos un Modelo Transdisciplinario con ejes teóricos y rutas analíticas para abordar las prácticas semiótico-discursivas de la pandemia. En un tercer apartado, consideramos el impacto de los medios digitales en la pandemia, con lo cuales emergen de manera total y absoluta la cibercultura, el ciberespacio, el cibertiempo, el cibernantropo, que atrapan violentamente los sujetos complejos transdisciplinarios. En cuarto lugar, analizamos los funcionamientos perversos de la posverdad y de la desinformación sobre la pandemia por Covid 19.

Por Eduardo Chávez Herrera

Universidad de Warwick (Reino Unido)

Descargar artículo completo (pdf 310 Kb)

Resumen

En este artículo presentamos un primer acercamiento a la representación discursiva del virus SARS-CoV-2 como un agente y a algunas maneras mediante las cuales se le atribuye

distintos grados de agentividad en el contexto de la pandemia actual. Proveemos distintas nociones del concepto agentividad desde diversos campos epistemológicos para posteriormente delinear la relación entre virus y agentividad desde las ciencias del lenguaje.

Analizamos y discutimos tres ejemplos que muestran la adscripción agentiva del virus. El primero tiene que ver con la manera en que la agentividad es atribuida mediante el uso de narrativas de guerra. El segundo ejemplo ocurre a través de la representación de un “otro” colectivo en el discurso y su construcción como adversario. Y, por último, se muestra la atribución de agentividad a través de un discurso de “culpa” en ciertos usos en el paisaje lingüístico urbano.

Por Mariano Dagatti

CONICET/UNQ – UNER – UBA (Argentina)

Descargar artículo completo (pdf 277 Kb)

Resumen

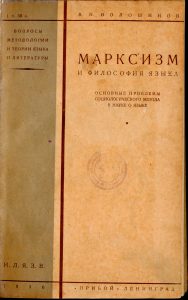

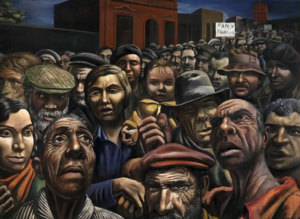

Con el objetivo de identificar los principales fenómenos de lenguaje en el contexto de la actual pandemia, este artículo expone resultados preliminares de una pesquisa por cientos de discursos políticos, periodísticos y culturales sobre el COVID-19, que han circulado en la agenda pública en 2020. El marco teórico-metodológico de referencia es provisto por la Teoría del Discurso Social de Marc Angenot. Se trata en las páginas que siguen de indagar qué ha significado la pandemia en el ámbito público como escándalo semiótico dentro del estado actual del discurso social y de qué forma se ha estabilizado intersubjetivamente como acontecimiento.

Por Tamara Jorquera Álvarez

Universidad de Chile (Chile)

Descargar artículo completo (pdf 345 Kb)

Resumen

Con el objetivo de identificar los principales fenómenos de lenguaje en el contexto de la actual pandemia, este artículo expone resultados preliminares de una pesquisa por cientos de discursos políticos, periodísticos y culturales sobre el COVID-19, que han circulado en la agenda pública en 2020. El marco teórico-metodológico de referencia es provisto por la Teoría del Discurso Social de Marc Angenot. Se trata en las páginas que siguen de indagar qué ha significado la pandemia en el ámbito público como escándalo semiótico dentro del estado actual del discurso social y de qué forma se ha estabilizado intersubjetivamente como acontecimiento.

Por Claudia Jean Harriss Clare

Instituto Nacional de Antropología e Historia (México)

Descargar artículo completo (pdf 1 Mg)

Resumen

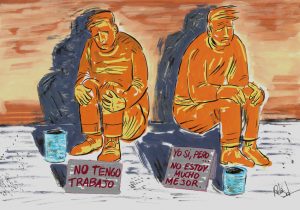

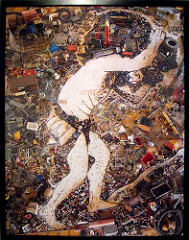

Este ensayo ofrece un análisis interpretativo de la ideología lingüística observada en discursos e imágenes dentro del contexto de la pandemia por Covid-19 en los Estados Unidos. Dicho lenguaje verbal y visual es situado en distintos procesos y esferas socioculturales politizados. A partir de una aproximación a los discursos de científicos, político-religiosos y los de los sectores populares, se intenta comprender la ideología “anti ciencia” del movimiento pro Trump, así como la de las otras expresiones de resistencia que operan en este complejo terreno social.

Por Horacio Estuardo Mendizábal García

Escuela Nacional de Antropología e Historia (México)

Descargar artículo completo (pdf 197 Kb)

Resumen

El presente texto se basa en la articulación de los planteamientos de la semiótica de la cultura, la complejidad y la transdisciplinariedad para abordar los procesos de emergencia de nuevos objetos semiótico-discursivos durante la coyuntura de pandemia debido a la enfermedad COVID 19. Se enfocan ejemplos particulares, como es el uso del cubrebocas en México y Guatemala, para analizar los procesos de reproducción del sentido y vincularlos a las condiciones particulares de cada país. Lo anterior con el fin de hacer un contraste regional de dichos procesos.